Paquimé: tras los vestigios del hombre

- Siempre en investigación, uno del los sitios arqueológicos por excelencia

- Rastros de existencia humana de hace diez mil años

- Es uno de los más grandes atractivos de Chihuahua

Pedro Díaz G.

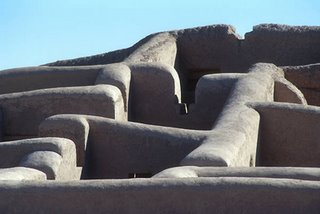

En tiempos ancestrales vivieron en Paquimé alrededor de 3 mil 500 habitantes. Localizado 350 kilómetros al noroeste de la capital, Chihuahua, y a apenas medio kilómetro de la ciudad de Casas Grandes, destaca entre otros sitios arqueológicos, por sus construcciones de adobe y sus puertas en forma de "T”.

La antigua Paquimé o Casas Grandes se localiza en lo que en arqueología se denomina "Norte de México", región que para el siglo XVI estaba habitada por "gente bárbara" cazadora-recolectora-nómada, llamada despectivamente "Chichimeca" por los grupos mesoamericanos de alta cultura que se localizaban al sur de una marcada frontera ecológica y cultural

Investigadores sostienen que en Paquimé se desarrolló la cultura Salado de Oasis América. Otros afirman que fue resultado de la invasión de una élite del México central. Así, se generó un puesto de comercio foráneo dedicado a la producción de plumas de guacamayas, al intercambio de conchas, cerámica y cobre, entre otras cosas.

Paquimé es la más importante zona arqueológica del norte de México, declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad en 1998 y, en cifras actualizadas, de las 346 mil personas que viajaron a Chihuahua en el pasado periodo vacacional de semana Santa, el 80 por ciento visitó Las Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara; el Lago Colina, en Camargo; Las Cuarenta Casas, en Madera; Paquimé, en Casas Grandes; las regiones de Camargo, San Francisco de Conchos, Rosales, Julimes, Delicias, Aldama y Chihuahua, así como balnearios, presas y museos de la entidad.

En la actualidad, la riqueza cultural y antropológica de México ha sido difundida por el mundo. Uno del os ejemplos es la exposición que se abrió hace unas semanas en la sede de Naciones Unidas (ONU) , que rinde tributo al legado que aporta este país al Patrimonio de la Humanidad.

La exposición fue desplegada en el acceso al complejo del organismo por la llamada entrada de visitantes, paso obligado para todos los turistas que se acercan a conocer la ONU. En ella se pueden ver 59 fotografías de tamaño medio que retratan algunos de los sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, entre ellos, la zona arqueológica de Paquimé (Chihuahua) , la ciudad de Chichen-Itza (Yucatán) , el Hospicio Cabañas (Guadalajara) , las misiones franciscanas de Sierra Gorda (Querétaro) , Monte Albán (Oaxaca) , la ciudad maya de Calakmul (Campeche) , entre muchos otros.

Ante este legado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), realiza esfuerzos para que los pobladores cercanos a la zona arqueológica de Paquimé mantengan viva la tradición de elaborar diversos productos artesanales a la vieja usanza de nuestros antepasados.

Como resultado de la puesta en marcha del Museo de las Culturas del Norte, el cual se ubica en la zona arqueológica, los programas del área de Difusión Cultural del Museo han tenido éxito debido a que se ha llegado significativamente a la población, la cual revalora la importancia de rescatar algunas iniciativas tecnológicas de los paquimenses y se dedican, como se hacía anteriormente, a crear diferentes piezas de cerámica.

El INAH ha invertido una gran cantidad de dinero en el mantenimiento y conservación de Paquimé, pero se ha logrado que, al igual que se hacía en la época prehispánica, en la actualidad se produzca con la misma calidad aquella cerámica que los arqueólogos llaman “ramos policromo”.

Son las comunidades de Mata Ortiz y Casas Grandes las principales rescatadoras de esta tradición que legaron los antepasados, pero ahora la diferencia radica en que, con la misma calidad, los comercializan no sólo a nivel nacional, sino internacional.

Cerámica muy afamada que se vende en galerías de arte en Estados Unidos y México, la cual es muy cara; como la de Juan Quezada, que se cotiza hasta en cinco mil dólares.

El título de Patrimonio Cultural de la Humanidad fue dado a Paquimé por sus impresionantes y únicas construcciones en arquitectura de tierra que marcan un momento de la historia del hombre y, en particular, de la historia de la arquitectura de tierra en México, así como la importancia que significa ser un enclave de intercambios y de comercio entre los grupos del norte y los mesoamericanos.

Luego de esta declaratoria, se incrementó en mil por ciento el número de visitantes a la zona arqueológica de Paquimé, cuya característica sea la de un pueblo de esos que construyeron ciudades para sus dioses, mientras que en el norte, los hombres construyeron ciudades para los hombres.

Aquí, en Casas Grandes, hace más de 600 años se erigió una de las ciudades más importantes del norte de México y del sudoeste de Estados Unidos: Paquimé. El registro primero data de 1565, cuando, siguiendo los reportes de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, llegó una expedición española en la que venían el gobernador Francisco de Ibarra y su cronista Baltazar de Obregón, quienes hablaron de la "magnificencia de la ciudad, de sus paredones tan grandes, que después, con las investigaciones, se supo eran las unidades habitacionales".

Ya en su viaje de Florida al Mar de Cortés, Cabeza de Vaca escribió en su obra Naufragios y comentarios, después de cruzar el Río Bravo, "y de aquí por la halda de la sierra nos fuimos metiendo por la tierra adentro más de cincuenta leguas, y al cabo de ellas hallamos cuarenta casas, y en él figurado un rostro, y esto mostraban ellos, que lo tenían mucho, y les dijeron que lo habían habido de otros sus vecinos; y preguntándoles que de dónde habían habido aquello, dijeron que lo habían habido traído de hacia el norte".

En el siglo XVII, Andrés López de García se trasladó a la región de Casas Grandes y fundó la primera misión española con un presidio para sojuzgar a los nativos de la región. Para el XVIII, Nicolás Lafora realizó una inspección a los presidios del lugar y describió las ruinas de la zona.

A finales del siglo XIX, se hicieron varias descripciones del sitio. Los primeros estudios etnográficos de la región son de Carl Lumholtz, y Adolfo Bandelier realizó un trabajo de mapeo sobre las culturas del norte, que se publicó después en 10 volúmenes.

A principios del siglo XX, el Instituto de Arqueología de América y la Universidad de Nuevo México formalizaron los estudios de antropología y comenzaron a hacer investigaciones sistemáticas en la región de Paquimé.

En 1920, la entonces Dirección de Monumentos Prehispánicos, designó un custodio para el cuidado de la zona y seis años después Eduardo Noguera publicó la obra Ruinas Arqueológicas de Casas Grandes Chihuahua, en la cual hace una descripción de la arquitectura y de la cerámica característica del lugar.

Iniciaron entonces una serie de trabajos de investigación en la zona. En los años treinta se prosiguieron los estudios arqueológicos acerca de la extensión de las culturas del sudoeste, propuestos a finales del siglo XIX, y el primer plano del estado de Chihuahua, con la localización de los sitios arqueológicos, fue realizado en 1936.

Las incursiones de Di Peso

Con los antecedentes de los primeros especialistas que estudiaron la región, Charles Di Peso, financiado por The Amerid Foundation, y con la colaboración de Eduardo Contreras por parte del INAH, echó a andar un proyecto de investigación en Paquimé que culminó con el libro El centro de comercio en decadencia de Casas Grandes.

Esta publicación encierra los postulados explicativos de Di Peso sobre el fenómeno cultural de la región; él dice que Paquimé corresponde al área cultural Mogollón. En el norte se habla de subáreas culturales, como en Mesoamérica; desde el trópico de cáncer hasta los límites de lo que hoy es Colorado, se le ha llamado Oasis América, Aridoamérica, el Gran Sudoeste, Norte de México y otros la denominamos la Gran Chichimeca, que a mediados de este siglo fue dividida en cuatro zonas: Anasazi, Mogollón, Hohokam y Patayan.

Las sociedades que se desarrollaron en la Gran Chichimeca comparten algunos rasgos: todas tenían estadíos sociopolíticos que se podrían definir como tribus o cacicazgos, con economías basadas en la agricultura y el comercio, por lo que dependían en gran medida de los recursos naturales del lugar en donde se localizaban.

Di Peso retomó la propuesta de investigadores anteriores, en el sentido de que Paquimé pertenece al área Mogollón y explica que estos grupos ingresaron al territorio de Casas Grandes hace ocho mil años, se internaron en la Sierra Madre, habitaron las cuevas y luego de muchos años bajaron a los valles al adoptar la agricultura por influencia mesoamericana.

Con el tiempo existió un patrocinio mesoamericano para erigir Paquimé; después les enseñaron todo lo que desarrollaron en arquitectura y artesanía, y al dejar de recibir el apoyo, la ciudad colapsó.

Di Peso excavó más de dos tercios de la ciudad, que abarca unas 72 hectáreas, descubriendo la traza original, los accesos, las plazas, los montículos ceremoniales, las unidades habitacionales, los juegos de pelota, los pozos, las áreas de almacenamiento y el sistema hidráulico.

A finales de los 60, culmina el proyecto encabezado por Di Peso y Eduardo Contreras se queda a cargo de la conservación de la zona. Tras su muerte en 1987, Ben Brown continúa los trabajos y a partir de 1994, Gamboa tomó la estafeta.

Acciones de conservación

Por sus características arquitectónicas, es difícil conservar Paquimé.

Los factores ambientales son sus principales enemigos, sin embargo gracias a las nuevas técnicas en materia de resguardo se ha iniciado una nueva etapa en la zona.

La lluvia y el aire pueden deslavar o erosionar los muros de tierra, los cuales han sido protegidos con recubrimientos; a partir de esta problemática se organizó el Seminario Internacional de Conservación y Restauración de Arquitectura de Tierra, con la idea de reunir a diversos especialistas en la materia. De las recomendaciones derivadas, se llegó a la conclusión de que se debía trabajar en varias líneas de investigación: lo primero, revisar la historia de las acciones de restauración e iniciar un monitoreo de las áreas más desgastadas.

Con la Escuela de Obras Públicas de Francia, se realizó el Análisis de las arcillas empleadas en la arquitectura de tierra de la ciudad prehispánica de Paquimé, y se logró a partir de la identificación de las arcillas de los muros originales, detectar los bancos de donde provenían los materiales con los que construyeron el sitio. También hicimos muros experimentales aplicando diferentes técnicas constructivas, hasta llegar a uno con las mismas características de los que hay en el lugar.

El actual Proyecto Paquimé tiene dos vertientes: la investigación para la preservación de la zona y la investigación de la cultura. En 1994 Paquimé fue declarada patrimonio nacional, lo que ha facilitado el reglamento del uso de suelo dentro de la poligonal de la zona y el de construcción para que los habitantes de Casas Grandes no invadan el sitio, respeten las colindancias y las visuales.

Proyectos de investigación

Por la importancia que tuvo Paquimé para las culturas del norte, muchos especialistas se han interesado en investigar la zona. Por ejemplo el denominado Arqueología de la Sierra Madre Occidental, en el que se han estudiado los asentamientos que precedieron a los paquimenses.

Estas regiones montañosas sirvieron de refugio a grupos que llegaron hace ocho mil años, se metieron a la sierra porque está llena de recursos naturales que les permitieron desarrollarse. Siguiendo la temporalidad cultural de Paquimé, podemos ubicar primero el periodo de las culturas paleoindias, cazadores de grandes mamíferos; después la fauna cambió, se introdujeron los primeros cultivos y comenzaron a sedentarizarse; a este periodo se le conoce como arcaico, que culminó alrededor de mil años antes de nuestra era.

Se establecieron pequeñas villas de casas semisubterráneas, que después se convirtieron en aldeas con una casa comunitaria en su interior. Con la dependencia del cultivo, empezó a crecer la población y a especializarse la fuerza de trabajo. Para el 1100 de nuestra era las villas de casas semisubterráneas, cuyas economías se basaban en la agricultura, el comercio y el intercambio de larga distancia, atesoraron riqueza y poder, lo cual les permitió construir –entre el 1200 y el 1350- el centro urbano más grande del norte del país.

Controlaban más de 22 mil kilómetros cuadrados de terreno, entre valles y montañas, para satisfacer los requerimientos de materia prima: madera, cobre, concha, cuarzo, pieles. Además, desarrollaron una infraestructura hidráulica para el aprovechamiento del agua de lluvia, que comienza desde la Sierra Madre.

La cultura de Chaco, en el sudoeste de Estados Unidos, es el sistema regional más importante de la Gran Chichimeca después de Paquimé, allí existen edificios habitacionales muy grandes, centros comunitarios, kivas —que son como las casas comunitarias—, pero pertenecen a la subárea Anasazi y Paquimé se ubica en la Mogollón.

Sin embargo, consideramos que Paquimé no es Mogollón, sino conforma una subárea cultural por sí misma de esta Gran Chichimeca; esta hipótesis implicaría que la ciudad dominaba no sólo los valles de Casas Grandes, sino desde Ciudad Juárez hasta la mitad del estado de Chihuahua, toda esta parte del noroeste sería la cultura paquimense.

Todavía no se sabe qué motivó la caída de Paquimé, pero después de haber visitado algunos sitios en la Sierra Madre Occidental se han dado cuenta que estos lugares eran de menor tamaño y después de la caída de Paquimé crecieron.

Se abandonaron muchas prácticas y otras se transformaron, por ejemplo la cerámica, que se caracterizaba por su decoración, se volvió más sencilla y en cambio empezaron a pintar sus casas.

Entre los proyectos que se han llevado a cabo en la zona, también destacan La complejidad sociopolítica de Paquimé, La utilización de los recursos naturales en la Sierra Madre Occidental, Cambio Cultural en Casas Grandes, Producción de la cerámica Ramos Policroma y un catálogo de los materiales excavados por Di Peso, por mencionar algunos.

El sitio por excelencia

Aunque existen algunos elementos iconográficos que podrían asociar Paquimé con las culturas de Mesoamérica, como la serpiente o la concha, esto no significa que ellas financiaron la construcción de la ciudad, como lo pensaba Di Peso.

Las investigaciones nos remiten a que fue el proceso cultural lo que propició la complejidad social de Paquimé. La ciudad no se compara ni con Chalchihuites, ni con La Ferrería, porque éstas no alcanzaron el sistema de organización logrado por Paquimé. Por otro lado, en Mesoamérica las ciudades fueron construidas por los hombres para los dioses y Paquimé fue edificada por los hombres para los hombres, eso nos habla de una sociedad más igualitaria; no podríamos hablar de un Estado, pero sí de una civilización.

Comparada con las zonas arqueológicas del sudoeste de Estados Unidos, Paquimé muestra un esplendor en el desarrollo arquitectónico que no tiene comparación en el mundo, caracterizado por sus puertas y ventanas en forma de "T" invertida, para mayor ventilación; por la comodidad de sus unidades habitacionales, construidas con materiales de la región, adaptadas para soportar los cambios bruscos de temperatura y orientadas de sur a norte para aprovechar la luz del sol durante todo el día.

Posiblemente lo que provocó la decadencia de Paquimé, alrededor de 1450 de nuestra era, fue una descomposición en el tejido social. Quizá algunos sectores de la sociedad entraron en conflicto con las autoridades de la ciudad y eso provocó luchas internas.

¿Qué paso después de la caída de Paquimé, durante esos 100 años que pasaron hasta que llegaron los españoles en 1560, pareciera que se acabó la cultura, la tradición, la hegemonía mantenida por más de 300 años? Existe la creencia de que algunos lucharon, pero otros se desplazaron a la Sierra Madre Occidental y se integraron a las colonias que ya existían, tal vez éstas fueron las que reportó Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Lo más probable es que estos paquimenses sean los tarahumaras, los descendientes directos de ellos.

Paquimé es el sitio por excelencia de la Gran Chichimeca, el de mayor significado cultural. Si desde el punto de vista antropológico hablamos de que las culturas tienen un movimiento que tiende hacia el progreso, Paquimé fue el pueblo que incorporó más arte, el más evolucionado, el que más gente integró en su dinámica social y con una complejidad social increíble, cosa que los demás pueblos estaban intentado pero no alcanzaron.

Resolviendo el misterio

El desarrollo de proyectos arqueológicos en al zona se encuentra en pleno auge con la intervención de equipos internacionales de investigadores, entre arqueólogos y antropólogos, quienes a medida que descubren nuevas evidencias que confirman o rechazan sus hipótesis, también abren un mundo nuevo de incógnitas por resolver.

Especialistas en arqueología, provenientes de Canadá, Estados Unidos, Holanda, España y nuestro país, hacen investigaciones de la zona arqueológica de Paquimé, coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro Chihuahua.

En la entidad existen 3 mil 200 sitios arqueológicos, 400 de ellos ya catalogados. Los trabajos se enfocan en los sitios de cerros con trincheras del arcaico tardío (3,500 años A.C.), con las excavaciones en el Cerro Juanaqueña; en los proyectos de conservación y análisis en la zona arqueológica de Paquimé y en la vasta extensión de "casas-acantilado" en la Sierra Tarahumara, que inicia con el sitio llamado "Cuarenta Casas", con excavaciones en los sitios arqueológicos de Galeana, Villa Ahumada, Santa María, Santa Clara y Babícora; en el Presidio de Carrizales, municipio de Villa Ahumada, por su relación intrínseca dentro del desarrollo del camino Real de Tierra Adentro; y en la presencia del Arte Rupestre y petrograbados en el estado.

Vestigios de hace miles de años

Dentro de los proyectos arqueológicos en Chihuahua resalta la investigación de campo de los doctores Roberto J. Hard, de la Universidad de Texas en San Antonio, y de John R. Roney, del Departamento de manejo de Tierras de Albuquerque, Nuevo México, quienes prueban mediante cuatro fechas radiocarbónicas en maíz y semillas de calabaza, no sólo la existencia de habitantes en el Cerro Juanaqueña en el periodo Arcaíco Tardío (del 3,500 hasta 3,000 años A.C.), sino el importante impacto del cultivo y consumo de maíz en el noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos en fechas tan tempranas.

Casas Grandes sigue funcionando como el núcleo comercial más importante de la frontera norte, pero cesa la actividad constructiva de la ciudad. La población invade áreas que en la fase anterior fueron espacios públicos y edificios ceremoniales, construyendo cuartos mal hechos que rompen con la traza original de la ciudad. Los canales que surtían agua a la población se obstruyen. Algunas paredes se caen y se fabrican toscas rampas para llegar a los pisos superiores.

Signos todos ellos de una desintegración social y política cuyas causas específicas se desconocen.

En 1340 la ciudad sufre un incendio que provoca el colapso final, cientos de individuos mueren en este momento a causa de las llamas y los desplomes de techos y muros que prácticamente destruyen la ciudad. Este fenómeno no fue aislado, pues algo similar aconteció en otros poblados, lo que indica un problema generalizado en el área.

A la caída de Casas Grandes, parte de la población emigra hacia el norte, a los centros que fueron adquiriendo importancia económica y política al desaparecer Paquimé como centro rector. Otros se refugiaron en apartadas aldeas satélites en las montañas de la Sierra Madre Occidental, en donde siguieron produciendo los artesanos cerámicas semejantes a las del Período Medio en el valle de Casas Grandes, pero llevando una vida rural.

Mucho se ha descubierto pero mucho más aún hay por descubrir, en la fascinante historia del ser humano: los hallazgos de puntas de proyectil acadaladas tipo Clovis y otros instrumentos asociados a fauna pleistocénica (mamut, caballo, lobo, etcétera) en la cuenca del río Casas Grandes ( Di Peso,1966) ponen de manifiesto la existencia del hombre hacia 10,000 a.C. en esta zona.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home